“顾雄:移途”是顾雄探讨关于移民的大型个人展览,也是纪念加拿大一百五十年生日的庆祝活动之一。它收录了艺术家从1972年至2017年,总计45年的作品。这个展览原计划从2017年6月份展出到2017年8月份,为期两个月。在超过100位勤奋的志愿者和员工的努力下,展览的准备工作在一个月之内就准备就绪。但是,最终公众只有48小时的时间可以观看到展览。在此期间,前来参观的公众目睹着艺术品一件接着一件地被拆下。尽管现在艺术品的实体已经不能参观到,我们很高兴能够将展览的面貌通过网站呈现给大家。

您可以看到撤展的48小时期间的照片。下面,我们也列举了展览中的所有艺术作品。如果您点击重庆展览中的作品的链接,就可以跳转到该作品初次创作时的页面。

此外,可以查看该展览的已出版的画册。 点击此处查看阅读画册。

展览海报、展览展出艺术馆的入口照片:

文字:

撕碎记忆

抹去思考

“视而不见”:

长江

“黄色货轮”装置是特别为重庆市和重庆人制作的。作品使用来自本地企业的1500个出口产品盒子,建造了一只“远洋货轮”。重庆是我的家乡,它塑造了我的一部分。自从我移居温哥华,十九年来,我往返于这两个城市之间。我见证了重庆这些年的变化。重庆力争成为国际都市的同时,我也力争在国外锻造一个属于自己的文化身份。这种奋斗的历史让我觉得和自己的家乡更加贴近。

“黄色货轮”是一个多媒介装置。它包含了1500个贴有重庆本地公司出口产品标签的纸箱。货轮船尾装有一个单频道录像投影。单频道录像放映的是长江与嘉陵江交汇口。长江最终汇入太平洋,通过海运把重庆制造输往世界各地。

被消失的尼亚加拉瀑布

“闪光的尼亚加拉瀑布”是一个多媒体装置。装置作品“闪光的尼亚加拉瀑布“,由4000张外籍农场季节工人照片,5 瓶尼亚加拉瀑布纪念品店出售的彩光水和4个安大略省农场的果篮组成。尼亚加拉瀑布是加拿大的象征,在尼亚加拉瀑布背后有成千上万的外籍农场工人在果园和农场劳作,却很少有人意识到他们的存在。这个区域的外籍劳工历史可以追溯到二十世纪六十年代,他们对加拿大的贡献却常常被忽视。真正让尼亚加拉瀑布闪光的是这些默默无闻,辛勤耕耘的外籍农场季节工人,而不是夜晚投射在瀑布上的彩色光柱和礼品店里的瀑布彩光水。

被清理的番茄

顾雄第一次注意到蕃茄是当它被一位墨西哥临时工拿在手里的时候。那个工人的注意力集中在自己手中的番茄,将它若无其事的转来转去,最后他将番茄捏烂在手心。

尽管蕃茄是那些在无尽的沉默与挣扎中被视而不见的工人们所种植培养,但是它们吃起来并不苦涩。工人们与当地社会隔离的压抑并未将果实变得不圆润,也没有让它们丝毫的逊色。顾雄所展示的并非蕃茄的物体本身,而是将碾压的举动作为象征,让在孤独中生存的人们在果实中得到承认,让那些承载在完美形态之下的沉默全部在被压抑的愤怒,沮丧和忧伤中得以释放。

蕃茄象征着临时工人对抗内心挣扎的心理历程,而蕃茄的碾碎也象征着从沉默到自由,从在隔离中勉强存活着的状态转换为一种悲壮的美丽。果实所残留下的残骸,飞溅的汁液,都继续在破损中强调着其不可被忽视的存在。

骨屋

从1903年起,在加拿大维多利亚的哈林海岸,建有一座骨屋,那是当时清洗并埋葬中国移民劳工遗骨的地方。当那些遗体被埋葬七年之后,会被重新挖掘出来,送到哈林海岸的骨屋来,清洁并干燥,然后用白布包裹好,放进木箱,海运回他们的家乡中国,在那里最后安葬。加拿大的中国移民劳工一直实行这个传统,直至1937年,中日战争爆发后才终止。

在骨屋关闭后,大约900具存于此的遗骨就被埋到了取代骨屋的墓地里。他们的墓碑朝向太平洋,朝向他们大洋彼岸的家园——中国。

入土为安。

“交融的河流”:

- 诗《你和我》,作者:顾雄

- 《冲击新边界》,作者:Petra, Watson

- “迁徙的河流”(收录在重庆展览的画册中)

- “水的屏障”

- “猪的河流”(收录在重庆展览的画册中)

- “江海横流”(收录在重庆展览的画册中)

- “交融的河流”

红河

河流交汇的方式一直是不固定的。在这里,流动性否定了稳定性;河流不再局限于自然的不变的持续性;河流和文化相缠绕并相关联。主题中的流动性被表达成一个旅程以及河流的景观。主题中的流动性是展览中的核心的体验和经历。

全景式的照片描述了三条河流:温尼伯的红河,中国四川东北部的清溪河[1],以及流经德国科布伦茨、瑞士巴塞尔、最终从荷兰港口城市鹿特丹流入北海的莱茵河。这些河流将地域的和全球化的概念具象化,从空间上展现了一个多元化的评论的场所。这三条河流携带着自有的和延展性的隐喻,形成移动的景观和偶然的历史记录。其中的隐喻包括:媒体和数字的信息,移民、工人和旅游者这些人群,机器的、程序的和电子的科技,贸易和投资市场,迷人的、美学的休闲以及高、低级的文化交流。

摘自《冲击新边界》,作者Petra Watson(“红河”策展人,2008)。

“我就是我”:

该摄影装置作品用25张数码照片展现了曾经的加拿大华人移民的奋斗经历,及其在不同的文化背景下定位自己的社会身份的过程。该作品旨在发起一场个人与族群,当下与过去的时空对话。与此同时,作者也希望借此发掘出几代华人的情感历史:从掘金潮到修建铁路,再移民至加拿大各地,他们过去的苦难,以及当下的坚持和信仰,都由作品中的一幅幅图片用中文,法语和英语分别展示出来(加拿大是英法双语国家)。而对作者而言,在移民潮和全球化的大背景下,发掘人性和文化背景的联系,也是自身觉醒的重要一步。

在历史上,加拿大华裔修筑了铁路,参加了二战,在促进加拿大经济发展、维护加拿大价值观念的同时,促使加拿大政府废除了排华法案,获得了公民权益。今天,每一位华裔和海外华人,在适应新的社会环境的同时,也在文化的碰撞之中反思自我,创建新的文化身份和空间。

营火

親愛的爸爸,

你到底是誰?今天是你的生日,又有一年過了,你又老了一年,但是一個人的生日應該不只是數學上的問題吧。是不是這一年來,很多東西都經過了變化?還是你自己,而不是世界,改變了?我看,你們兩都沒能夠逃避時間的流逝,像水一樣,時間把你們抱著,帶你們在生活的河裡流浪,隨著一個無名、無形的順序,人們卻想了解、想控制它,因為智慧就是力量。我也是這種人,我對世界抱了好多問題,但沒有很多回答。下面是有一些問題,你可以考慮一下:

1) “愛”是什麼?“恨”又是什麼?

2) 這個世界上有沒有所謂的“真實”?

3) “美”是什麼?”醜“又是什麼?

4) 為什麼語言不能表明心裡的意義?

5) 你覺得人類只有幾個故事,我們只是在服從過去嗎?

6) 為什麼人們以為永遠是最好的,永遠,永恆的愛、的愁、的生命?(”永“不是假的嗎?)

顧雨

二〇〇一年

親愛的朋友,

親愛的朋友,當我給全加拿大和全世界的孩子們送完禮物、回到北極時,我很高興地收到了你的信。雖然坐了這麼久的雪橇,我依然有點冷,但你親切的文字讓我暖和了起來。

正如你所知道的,聖誕精神就是奉獻。雖然我在聖誕節的時候會給大家非常多的礼物,但是我發現,我得到的更多——比如我收到的這麼多的信。

對我而言,過去的幾周又忙碌又快樂。在聖誕老人工作室這裡,精靈們,馴鹿,我夫人,還有我自己都出了一份力。我們共同的付出使得我們的小社區變得很特別。在聖誕夜訪問你家之後,我知道你的社區也是很特別的。

儘管下一個聖誕節還要幾乎一整年才到,我現在就的開始做準備啦。我今天去送禮物的時候,我覺得非常開心。我希望你也能在未來的一年,記住聖誕節的奉獻精神。

謝謝你美好的信。我期待你明年再寫給我。

你的好朋友,

聖誕老人,

聖誕老人工作室

北極,加拿大

郵編:H0H 0H0

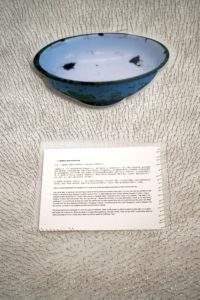

这是一个小搪瓷碗,是顾雨小时候用过的。在我父母家一直保留到今天。

在顾雨出生后一个月,她的妈妈就回到工作的城市去工作,每年只能回来一次,探亲时间只有二十多天。顾雨一两岁的时候,每次见到她妈妈,都叫阿姨,不知道这就是妈妈。我那个时候也在读研究生,也不能照顾女儿。我大概两周才能回家一次看望顾雨。每次我返校的时候,顾雨就抱着我说,爸爸不要走嘛,爸爸不要走嘛。所以每次我返校都是含着眼泪,暗暗下定决心,等条件允许,让女儿成长的条件正常一点。我和妻子双方的父母,抚养顾雨,直到顾雨五岁。顾雨五岁的时候,她的妈妈终于调回了重庆。与此同时,我前往加拿大学习。所以,我们一家三口真正一起生活的开始,是在加拿大。

这个搪瓷碗,陪伴顾雨从一岁到五岁。当一个孩子不能在父母身边成长,对双方来讲,都是一个无法弥补的遗憾。当我们与顾雨说起过去的经历时,她说,等我有小孩的时候,我绝对不允许自己的小孩不能和自己一起生活,我绝不能让我的童年在我的下一代重演。

这个搪瓷杯是我爸爸曾经用过许多年的。1957年他被打成右派,然后被送去劳教。期间被发配到四川415劳教筑路支队,修成都到昆明的成昆线。那个支队有五六千人,都是知识分子,可是因为环境恶劣,有两千多人修路期间死亡。我爸爸是幸存者之一。他曾经告诉我,当他在河里搬运鹅卵石时,好几次都动了自杀的念头,但是想到我们三姐弟还小,最终还是不忍丢下我们而去。这个搪瓷杯伴随着他走过很多人生挫折,很多不为人知的艰辛,成了我们对那个年代的一个回忆。

電話錄音機,是我們剛來加拿大溫哥華后買的第一個電器,這對當時幾乎是一無所有的我們來說,這無疑是一件“貴重物品”。那時候無論是週一到週五,或是週末,我們都要出去工作,常常不能在家陪女兒。於是就買了這個電話錄音機,并告訴女兒只能聽到爸媽的聲音才能接電話。工作休息時便馬上打電話到家裡看看女兒怎樣了,人在工作,心卻掛念著女兒。揪心的擔心持續了好幾年,直到女兒長大。當年的錄音帶還在錄音機里,記錄著出來溫哥華的歲月。

在中国,我有一个风筝,它的形状是像蝴蝶一样,头顶有触须。它的翅膀点缀着红褐色、红色的绒,翅膀边缘是天蓝色。每当风大的时候,我妈妈和我就会去放风筝。每当风大的时候,我们就会给它自由。但是我觉得我的蝴蝶想要真正的自由。它不想被拉着,想要挣脱我的手。有一天,有风做它的同谋,它从我的手里挣脱了。我妈妈和我看着我的风筝、我的蝴蝶消失在天际,化成一片棉花云。

顾雨

刚来加拿大,语言不通,我们不知道别人在说什么,自己也表达不出自己的意思。既听不懂,又说不出,还要想办法生存下来。除了去夜校上英文课,每天上班的时候都带着这本英汉小词典。如果有听不懂的字,就找出字典,对着查看来弄懂它的意思。或者当同事告诉我们该做什么,我们听不懂,也会把词典递给他,让他指出是哪个词。那个时候,我太太每天都要哭,就是因为语言障碍。我们仿佛被挤压在一个狭窄的空间里,被语言能力压迫到社会最底层。尤其是我自己的作品,不能表达是最痛苦的事情。这中间满满是心酸和委屈。记得有一次,我上了巴士,坐在我前面的一位老太太,回过头递了一张纸条给我,上面写着 “your zipper is open.(你的裤子拉链没拉。)” 我一摸裤子口袋,发现小词典那天忘了带。我想了好一阵子想不出来,然后我拍了拍老太太的肩膀,问:“ What is open?(什么开着?)” 老太太脸红了,但最后用手指了指。我目光往下一看,这才知道了zipper (拉链)的意思,然后再也没忘过。

我从中国来到加拿大8年之后,出版了我的第一本书,在经历过最初纪念在文化冲击中的艰苦挣扎与奋斗,我们终于安定下来,开始了在这里的新生活。然而,我们在加拿大的经历总是与我们过去在中国的经历有着千丝万缕的联系。新与旧交织在一起,编制出我们在两种文化的碰撞中,精神与肉体的毁灭与再生。那些在我们日常生活中常见的小小物体与我们的家庭朋友,陪伴我们在新的家园,穿过文化转换的冰川,去寻找那属于我们自己的生命本体。

在80年代,四川美院的年轻老师都互相理发,因为觉得理发店理的样式不能接受。尤其是我,是卷发,每次去理发店都理得很丑。我太太就说,那好,我来帮你剪头。从此以后,我的头发都归我太太剪。慢慢地,我太太的手艺越来越好,大家都称赞她。1990年,我太太和女儿搬来温哥华的时候,这把发剪也被带来了。从此,我的头发依然也由我太太剪。这把发剪,从一个大陆漂移到另外一个,饱含个人的体验,蕴含着我太太对我的感情。我太太对我喜欢的头发样式也越发熟稔,夏天给我留短点,冬天留长点。从82年我们结婚至今,足足剪了35年。

爸爸,妈妈:

你们好!我刚举办这个展览,总算闲一点,有时间写几句给你们。这里已经下了一场大雪,零下3度,冷得早一点,不知歌乐山怎样。雨雨这两天病了,说很想念爷爷奶奶,想你们心疼她,真是叫人泪下,望洋兴叹!我们准备明年6月底回来探亲,有8年没有与家人团聚,真是让人难以相信。小伟和姐姐都来信说,妈妈进来看上去老了一些,不知何故?还望妈妈多保重,心情愉快一些,多参加一些社交活动,做些自己喜欢的事情,不要让自己的精神衰老。我很想你们能写你们的自传,让我们家的根一代一代传下去。妈妈可以口述,让爸爸写,你们的父辈和你们的一生经历。所有我的朋友都敬佩你们,你们也是我们儿孙的榜样,在艰难中奋斗求生存,我一定要写你们和我们这一代的经历,有个出版商很感兴趣。何工来这里,请他把我与葛妮的通信(在小木箱里)和其它的通信带来。另外,如果能找到我的底片(黑白和彩色),也一并带来,我画画需要。 想念你们的小高,葛妮,雨雨

96.11.22

这只行李箱是我第一次来加拿大拎的那一只,当时,我身上仅有一个背包,两口行李箱,和30美元,我就这样开始了在加拿大的生活。在中国,我从一个知青,一个工人,最终成为一名大学讲师。等我来到加拿大的时候,我感觉在中国所经历的一切就被浓缩成了这只行李箱子,又重新开始生活,开始一次新的寻找。这只箱子打开后,逐渐地,我们有了自己的房子。后来有再多的新箱子,这口箱子我们舍不得丢,它似乎成了我们生活的一部分,见证了我们最艰难的年代和移途。

顾雄工作和生活在加拿大已经近30年,他的创作也是围绕个人身份的探讨展开的── 一个具有中国文化背景的个体在西方主流价值观的社会生活中,各种误会、碰撞、摩擦、文化差异、语言障碍等因素错中复杂地交织在一起。 顾雄并没有把这些不为人道的境遇埋藏心底,而是通过个人的积极态度和坦然面对现实的心态把个人经历转化成艺术的创作。 顾雄本次以摄影、录像、装置、现成品作为创作的媒介,利用“针”这一具有尖锐刺激性的对象作为创作素材来探讨移民身份转换过程中难以用语言表达的际遇。 用他的话来说,“‘针’就像在加拿大生活中时时刻刻碰到的各种尴尬、无奈、委屈、甚至无助的处境一样刺痛着我的心,但它不会扎出血来,时间过了似乎也没什么大不了。 但却时刻警醒我不能退缩,要迎难而上,不要惧怕。 ”(摘自2017展览“针”的前言,策展人龙邃洋。)

托

舌

葛妮和顾雄

李文岳和郑玉真

陈英英

刘景活

“文化冲击”

“一个来自中国的女孩”

“家”:

被消失的“微笑”

“网”(又名:围墙):

顾雄在中国前卫艺术展

被藏起来的网

压扁的可乐罐:

被剥落的红色

顾雄的“压扁的红色可乐罐”装置作品体现出他的中国文化传统与移民加拿大后所经历的文化转变之间的碰撞。作品里的“红色可乐罐”——这个全球辨识度极高的形象上——既有英文也有中文。这个装置作品对话的是处于集体、社区中的个体。这里的重复、图案和可乐罐作为艺术作品的地位,促使我们来想象这些被遗弃的物件和个人经验之间的联系。压扁的红色可乐罐展示出,顾雄作为加拿大移民的早期生活经历是如何与消费者的消费行为相联系起来的。

用艺术家顾雄本人的话来说:

“压扁的红色可乐罐给我留下了很深的印象。一个没有生命的物件,在被摧毁的过程中,重获新生。没有两个压扁的可乐罐会长得一模一样,它们每一个都是独特的。我的过去被我所不能控制的现实碾碎,我的新生诞生于这片废墟之上。普通、相似的物件在被扼杀的同时变成独特的个体。”

画作: